穆桂英挂帅 记者 施辰静 摄

核心提示

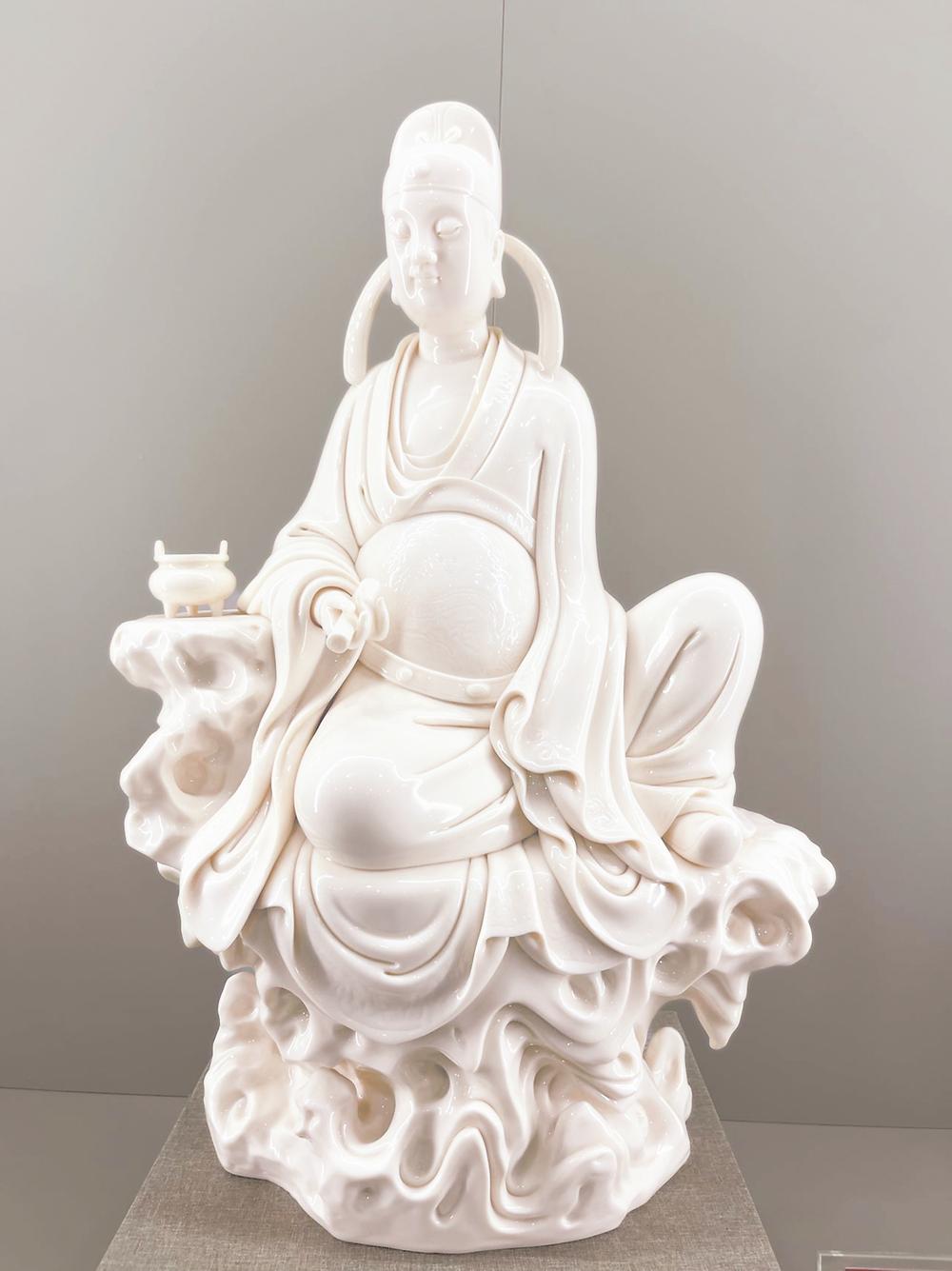

世界白瓷看中国,中国白瓷看德化。德化,这座古老的瓷都,以千年窑火淬炼出的陶瓷艺术,向世界诉说着不朽的传奇。在这里,火与土交织成诗,古与今对话成篇。

千年窑火,碓声不绝,闻名世界。德化窑址是被列入世界遗产名录的“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”的重要遗产点之一、联合国世界手工艺理事会授予德化“世界陶瓷之都”称号、德化瓷烧制技艺被列入国家首批非物质文化遗产保护名录、德化白瓷入选福建文化标识……

一张张颇具分量的名片,折射着瓷都千年瓷艺的耀眼之光。

火候的艺术

德化瓷烧制技艺是一门与火对话的艺术,“窑门一关,神仙难帮”道尽其中玄机。

“最近一次出窑瓷是5月5日,40多项瓷品,1万多件。下一次点火,是6月初。”5月13日,记者走进位于德化县三班镇蔡径村的月记窑,遇到堆放柴木的冯清芳。

冯清芳是土生土长的德化人。1973年,19岁的冯清芳就在月记窑学做瓷、烧瓷,从学徒到窑工,再到德化瓷烧制技艺的县级代表性传承人,他与烟火相伴50多年。

月记窑始建于明万历四十七年(1619年),400多年从未停止过烧制。冯清芳说,因窑体依山势砌筑,头下尾上,宛如一条长长的巨龙,它也被称为龙窑。月记窑窑长约48米,有7个门,可供装窑、出窑瓷之用,窑身两边各分布着33个窑目,是添加柴火的地方。窑体由窑头、窑床、窑尾三部分组成。窑头设有单独的火膛,窑尾放烟囱,窑室为阶梯状,每级两边设对称排列的投柴孔,隔数级放一窑门方便装出瓷。以松木、松枝或杂木等为燃料,窑内火焰多平行窑底流动。下边烧柴,上面冒烟。因龙窑建在山坡上,火焰抽力大,升温快,降温也快。

明清时期,月记窑是兴盛一时的名窑,主要产品为青花瓷,图案优美,釉色鲜明,典雅可爱。清嘉庆德化诗人郑兼才在《窑工》诗中如此描写德化瓷的繁华盛景:“骈肩集市门,堆积群峰起。一朝海舶来,顺流价倍蓰;不怕生计穷,但愿通潮水。”

值得一提的是,2006年“德化瓷烧制技艺”被正式列入首批国家级非遗名录。月记窑至今仍较为完整地传承了这一传统陶瓷烧制技艺,被陶瓷界称为德化柴烧窑炉的“活化石”。

“三分塑,七分烧”。烧制是制瓷工艺中的一道关键工序,过程十分考验耐心。起初,冯清芳都烧不好窑,有次火候没把握好,一窑之中4节陶瓷全被烧坏掉。经过一段时间摸索,在师傅的指导下,他渐渐练就了一双火眼金睛,五六年后也能独立看窑了,成为当地知名的“窑头”。

“火候拿捏很关键。”冯清芳介绍,窑炉的柴火从下往上烧,第一个窑目的柴火要持续高烧4个小时,之后中火2~3小时,春季时分因柴火湿度高,要烧60小时,冬季柴火干燥只需烧50小时,窑里的瓷器便“熟”了,此时,但凡多添一把柴火,陶钵就会脱落,瓷器就烧坏了,前功尽弃。

观焰,是一门学问。在燃烧之初,火焰呈“鸭蛋黄焰心”,此时温度在800摄氏度以下;到了中段,呈现“青白焰尾”,温度上升至800~1200摄氏度;到了冲刺阶段,则出现“琉璃色焰尖”,达到玻化临界点,这时温度在1300多摄氏度,此刻,是釉水流动的“生死时刻”,要靠听声来确定该保温还是停火。

“时间快到了,发现此时炭火变白,瓷器就差不多就‘熟’了,由于摆在窑里上面的瓷器‘熟’得快,下面的‘熟’得慢,炭火变白后,还需小火慢烧下面的瓷器。”冯清芳功夫“炉火纯青”。

如今,德化瓷烧制技艺作为特色文化遗产项目被保护着,冯清芳由衷欣喜。他虽年逾古稀,却天天以窑为家。“月记窑承载着德化陶瓷烧制的历史,不能轻易改变它,我希望将来的人都能看到,先辈们就是在这种窑炉里烧出了举世闻名、精美绝伦的德化瓷。”冯清芳说。

鬼斧神工的奥秘

德化瓷艺,兴于唐、宋、元,盛于明、清。

在唐代,德化就开始烧制青瓷,但真正形成特色是在宋代,当时雕刻工艺比较朴素,主要生产日用瓷器,以龙窑方式大量烧制。到元代,出现立体雕塑,釉色转向白瓷为主。明代,何朝宗等大师出现,把德化瓷雕推向艺术巅峰,“中国白”闻名世界。清代,瓷雕题材更加丰富,釉色发展出“象牙白”“猪油白”等新品种。

德化瓷艺的独特之处,十二字可以概括:“白如雪、润如玉、薄如纸、声如磬。”

陈明良从事瓷雕已40多年,是中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师、国家级非遗项目德化瓷烧制技艺代表性传承人。

“德化瓷雕的白,不是普通的白,而是带着温润玉感。”5月11日,他在接受记者采访时说,这秘密在于当地特有的高岭土配方,在烧窑时还要控制还原焰,让釉面产生独特的半透明效果。

说话间,他拿出温润如玉般的一个“猪油白”小杯:“你对着光看,能看到像羊脂玉一样的透光感。”

薄胎工艺是德化瓷雕另一令人叫绝的特征。陈明良说,大型雕塑胎体最薄处仅5~7毫米。要做到这个水平,关键在于“湿坯修胎”的技法——在坯体半干时用特制刀片反复刮修。“要用指甲轻弹坯体听声,清脆的才能进窑。”

他又拿出一个未烧制的观音头坯,指着发髻部位说:“这里的厚度才3毫米,新手要练3年才能掌握。”

据了解,在德化,师傅收徒弟,前3年只让练修坯,这是瓷雕的基本功,只有心静、手稳,才能准确。既练功,又练心,匠人们常说:“手上没有茧,心里没有瓷。”

在德化,传统陶瓷工艺涉及72道大工序、200多道小工序,道道马虎不得。匠心,是德化瓷艺传世之道。

陈明良年轻时先后在德化第一瓷厂和德化陶瓷研究所工作,发现民间日用器型与传统德化窑手工艺的差别,并被传统技艺深深吸引,废寝忘食地练习、摸索,从洗泥、拉坯,到雕刻,再到烧造、上釉……每一道枯燥的工序,他一遍又一遍做,如着了魔一般。

功夫不负有心人,1983年,陈明良年仅19岁,独立创作了瓷雕《千手千眼观音》,这一作品被誉为“瓷雕奇观、古今独创”——立像加底座高达1.55米,观音上身含手臂伸展最宽62厘米,下身胫足部为22厘米。上大下小、上重下轻。

“解决重心问题,要先读懂泥巴的心思。”陈明良说,烧造过程阻碍重重,既涉及结构力学,又涉及材料科学,还涉及传统工艺的升级,“没有捷径,只有一次次尝试,从失败中站起来”。以结构为例,经过数十次尝试,他终于发现,在雕塑顶部使用“轻质瓷”,中部使用“复合瓷”,底部使用“重结晶瓷”,可以部分解决上重下轻的问题。

说起德化瓷雕,就不得不提一个人——开宗立派的大师、“瓷圣”何朝宗。

何朝宗于1522年出身于浔中镇隆泰后所村的陶瓷世家。他确立了德化瓷“一塑二修三烧”的工艺流程,发展出“瓷雕开相十八式”,在衣纹处理、神态刻画、胎体工艺、釉色控制等方面达到了“工极意未尽”的境界,其鬼斧神工的技艺,将瓷雕艺术推至前无古人的境界。

“何朝宗的作品给我太多的启发,我从中悟到三字:快、准、狠。”陈明良说,塑瓷,更是塑心。惟心静,内心空明,才能将“心中的佛”请出来。

2004年,陈明良在福建博物院陶瓷展参观,被何朝宗的《文昌帝君》深深吸引——通体呈现“孩儿面”般的粉润白,在比例上故意放大手部,强化持笔动作,在细部用“针刻法”一根根表现胡须……

此后,他学着创作文昌帝君瓷雕,“只有高质量的瓷土,才能达到温润如玉之美”。为此,陈明良寻访了德化各处瓷土矿,找到合乎要求的瓷土;将感悟到的“快、准、狠”心法用于创作,线条简洁流畅,整体儒雅大气。这一作品既承袭何朝宗遗韵,又融入现代审美。例如,突破传统正襟危坐式,采用“倚书回眸”的侧身动态;主釉在“象牙白”基础上调配“天青釉”,使之白中隐现青光……

“瓷雕之美,不仅在于刀工、雕工,更在于作品神韵的流转和内涵的表达。”他说。

在传承中创新

5月12日,在德化县林厚堂工作室,一张普通木桌、一块瓷泥、两三把尺寸不一的刻刀,“80后”林厚堂一边向徒弟讲解创作技巧,一边将艺术理念在一刻一划中变成生动的作品。

林厚堂出身于当地陶瓷世家,1999年师从中国陶瓷艺术大师、国家级非遗保护项目德化瓷烧制技艺代表性传承人邱双炯,从学徒工做起,学习瓷艺。

“邱大师将手绘的五百罗汉、一百零八将,让我们临摹学习,使大家在刻画人物神态、肌肉结构、衣服纹路等方面拥有更加扎实的功底。”拜名师、苦学艺,林厚堂的传统人物造像技艺突飞猛进。2013年,他和弟弟创立了德化县慷盛陶瓷雕塑研究所,将创作方向确定为弥勒像。

弥勒是乐观、宽容的象征,弥勒瓷雕作品有没有感染力,面相是关键。林厚堂通过夸张的表现手法,设计出眉眼弯弯、咧嘴大笑的弥勒,刻意加长了嘴巴幅度,与两旁的酒窝相呼应;他还将釉水工艺应用于衣饰上,丰富了视觉美感。这些都与传统的弥勒像风格不同。

林厚堂还勇于突破烧制技艺。烧制高60厘米以上人物瓷雕作品,多达60余道工序。因德化瓷土收缩率较高,大型瓷塑作品烧成难度高,一窑烧制“无一精品”情况时有发生。为此,他反复改进瓷土配方,创新采用微波烘干法,缩短泥塑干燥时间。通过改进窑炉结构,将炉门置于顶部,使泥塑在炉内均匀受热,大大提高了成品率。

截至目前,他有20多件作品在国家级、省级评比中获奖,10多件作品被国家级、省级博物馆收藏。他也成长为德化瓷烧制技艺市级代表性传承人、福建省工艺美术大师、福建省陶瓷艺术大师。

在德化,有人在传统瓷艺领域深耕,不断精进,也有人将这一古老技艺与现代文化元素融合,开辟更为广阔的创作天地。

在“80后”匠人王桂兰工作室,国产动画《天官赐福》两位主角“血雨探花·花城”与“太子悦神·谢怜”两尊白瓷像在众多作品中光彩夺目,远看如纱、近看是瓷。

原来,《天官赐福》动画于去年携手王桂兰,共同推出动画主角白瓷像,将非遗传统技艺与现代动画融合。

将动态的动画人物转化为静态的白瓷像,需要对角色的骨骼结构、肌肉线条以及动态平衡有深刻的理解,因此,王桂兰面临前所未有的挑战。

为精准塑造角色形象,她深入钻研动画内容、剖析人物性格特点。如,塑造花城时,考虑到其不羁的性格,王桂兰精心设计了侧靠的姿势,使其瓷像气质栩栩如生;对于谢怜,中正的姿态烘托出他的正气。

为彰显动画角色修长四肢的美感,她将谢怜和花城的人物头身比设定为1∶9。这一比例在动画角色设计中是一种典型的美学选择,能够增强角色的视觉吸引力和独特性。

“德化白瓷的烧制宛如一场充满悬念的冒险之旅。每一次开窑都像是打开一个未知的宝盒。在烧制这两尊白瓷像时,花城的烧制遭遇多次挫折,而谢怜这一服饰细节更为繁杂的角色,却幸运地一次烧制成功,真可谓是‘天官赐福’!”王桂兰感慨地说。

德化瓷艺传承,恰如窑火般生生不“熄”。目前,全县有陶瓷工艺技术人员6000多名,其中,中国工艺美术大师8人,中国陶瓷艺术大师9人,德化瓷烧制技艺非遗传承人国家级3人、省级9人……(记者 何祖谋)

荷趣·李清照 记者 何祖谋 摄

陈明良在创作中。(受访者供图)

传统手拉坯制作工艺 记者 游庆辉 摄

陈明良《志在心上》记者 何祖谋 摄

在线读刊

在线读刊 客户端

客户端 微信

微信

手机版

手机版